洪謙先生的歷史性影響(一) ——與友人談「貼標籤」問題

有老友來信談到我說過的「貼標籤」問題:

「剛才在外面散步,忽而想起你經常說的貼標籤,此事一直沒和你討論過。我理解的意思就是像動物園的標籤似的:偶蹄目,貓科,靈長類這樣的定義被放在了分類上……」

為此,作答老友,來講述這個關於貼標籤問題的故事,對此的理解,以及涉及洪謙先生及中國當代思想史的一些事件。

初識洪謙先生

對這句話的推崇和傳播的確是始出於我,它大約發生於1985年,我的同學,也是我研究生時的導師許良英先生的學生在走訪洪謙先生——我太太還學文的導師的時候,請洪先生談談如何評價當時許先生對愛因斯坦研究。這故事的諷刺性還有,這本來是我那位師兄想為許先生索好之筆,不想由於沒有對於基本的認識論思想及維也納學派的了解、缺乏感覺,變成現實版的畫蛇添足,為許先生索來如此一句——「還是貼標籤」!這其實也說明這位師兄,雖然已經拿到馬克思主義的科學史的碩士,可還是不知道經驗主義「哲學」和馬克思主義的「意識型態」之間的根本區別,不知道嚴密科學帶來的「科學哲學」思想正是從根本上對抗這種「觀念論」的產物。

去找一位建立在「反形而上學」基礎上的經驗主義哲學的代表人物評價一位「以論帶史」的馬克思主義的意識型態的代表人,這真的是無異於是想把自己的先生放到火上檢驗一下成色。

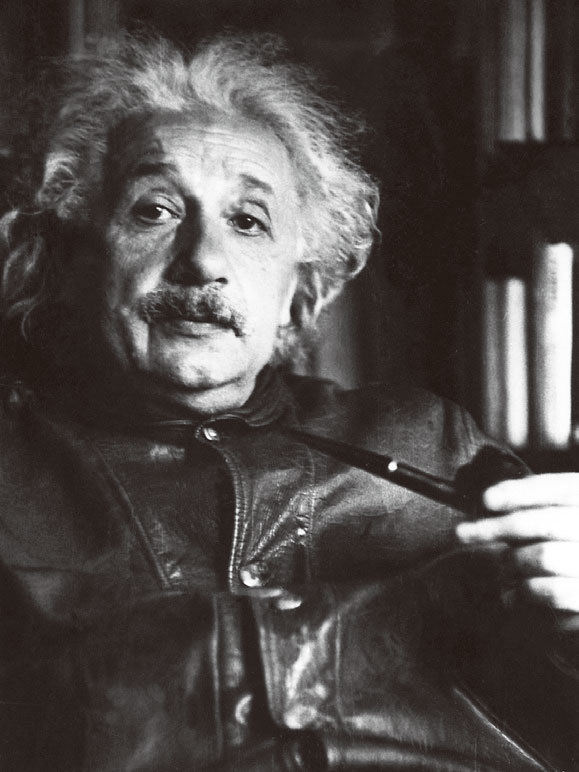

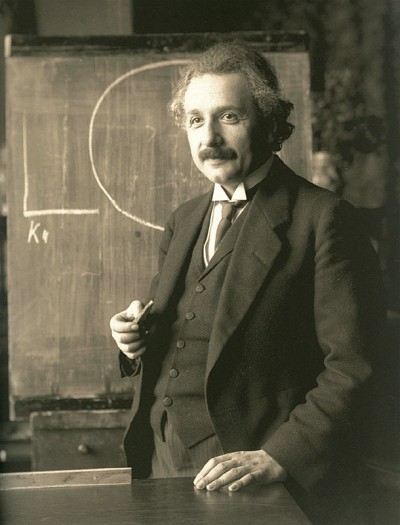

我在同一年,八五年到洪先生家拜訪他的時候,也談到這個問題,對洪先生說,這句話給我很深的觸動,同時也談到洪先生那篇關於時間和空間的文章,它讓我驚訝。洪先生知道我是學物理的,問我對他的關於時空問題中的物理概念的把握的看法。我說在中國學者中我沒有看到如此地道、如此準確地把握物理學思想及概念,文字又如此乾淨的。這樣的文字,我只有在西方當代那些著名科學哲學家那裡,如羅素、石里克、波普那裡看到過,他們都學習甚至從事過物理學和科學研究;學哲學的洪先生竟然能夠如此駕輕就熟地駕馭敘述這些物理哲學問題,讓我感到非常驚異。這時候,洪先生像個孩子似的,非常真切地笑了,說,你不知道吧,我在維也納也專門學習了兩年多物理。

洪先生的文章讓我發自內心的佩服,所以他的這句在別人耳邊很快過去的話,在我不會輕易過去,對我觸動很深。這當然也是因為我一直在思索認識論問題,所以聽到這句話後,多年來不斷反覆思索這句評斷的簡單而深刻的含義。真正能夠徹底把握它的深意還是在十年後,在充分把握了意識型態,意識型態化問題以後,也就是觀念論問題後,甚至可以說宗教世俗化的思想基礎問題以後。

「貼標籤」一詞

將在中國當代思想史日漸知名

「貼標籤」在當時社會已經是一句流行的話,那時這三個字被用來指那些動輒就給人上綱上線,貼上反革命或反黨的標籤的做法。但是這三個字從洪先生嘴裡說出來,卻和那時報刊上所謂的對假大空的批判有著根本的不同,因為它說的不是社會流俗的政治看法,而是從深刻的,涉及根本問題的認識論基礎,從另外一種思想研究來看黨文化中的所謂「研究」。而對於這個認識論問題,我從七五年第一次見到許良英先生,就和他爭論,一直到決裂,他一直否認認識論問題與人們在政治上、學術研究上產生荒謬錯誤的關係。我認為,認識論、方法論問題不僅重要,而且它對學術研究和政治態度具有決定性的影響。馬克思主義、唯物主義出問題就出在它建立在一個虛妄專斷的認識論基礎上,而我們之所以看不清共產黨、毛澤東的謊言,在文化大革命中追隨這種殘暴和醜陋,就是因為在思想方法上出了問題。我一直希望他能夠和我一樣完成這個根本的轉變,徹底拋棄馬克思主義的意識型態,但是終究沒有成功,而正因為此,這個一路爭論了二十八年的認識論問題最終造成了我們無法避免的徹底決裂。

厚道的洪先生說這句話既不想出名,也不想否定別人,只是說出一個事實。因為我在拜訪洪先生的時候,曾經想聽聽洪先生對於我所厭惡的舒偉光寫的維特根斯坦一書的評價,因為我知道洪先生是這方面的專家。他是當年維也納學派中還在世的少數人之一,為此英國的劍橋大學聘請他擔任博士導師。但洪先生始終只是說,人家已經寫出來了,我不說什麼了。

也是在那次和洪先生的聊天中,洪先生問我是否看過他其他文章,我說,除了這兩篇英文的,中文的只看過他在《哲學研究》上發表的一篇批判馬赫的文章。這本《哲學研究》我是因為讀列寧的《哲學筆記》在廢品回收站看到後買下的。此外我從來沒看過他的別的文章。聽到此他笑了,對我說,他此後再沒有寫過此類文章。他說,寫了這篇批判馬赫的文章後,非常後悔,決心再也不寫這種昧心的文章了。我問他,在那年代這如何能做到?他又笑了,說,他們每次再找我寫,我拒絕的辦法就是老老實實地承認,我是唯心主義者,寫不好變成放毒就不好了。我這才明白,洪先生永遠述而不作,只從事編輯一些現代哲學文集的原因。這大約也是他也不指責那些寫大批判文章的人的原因。所以,這句「還是貼標籤」,他自己一定認為,不過是說出了一種他所不同意的方法、非學術研究方法的客觀事實。

但是,正因如此,洪先生的這句大實話,在中國當代思想史中註定會日漸知名,且以後一定會更加著名!因為它涉及的是根本的學術研究和意識型態宣傳,以論帶史的根本區別。而這一旦知名,流傳開來,我也可以毫不謙虛地說,完全是因為我。因為我的反叛,我在對抗真理部培養的兩代知識菁英的時候,方法論、認識論問題一直是我最關注,思考最多的問題;也因為我對於思想史問題的執著,在經過多年持續地、從不同層面來思索、理解這句話後,我經常借助及闡釋洪先生的這句話,來對抗真理部的所謂學術。我有意識地努力把它推向中天,來照耀當代中國知識界,因為它真的是太深刻了!

以政治化意識型態及觀念

強加的「標籤」

這位老友所說,用來說明什麼是貼標籤的例子,可以說基本上是對的。但還是沒有生動、準確地揭示出它在更深的認識論和方法論上面的意義。因為他說的動物園中的那個歸類,還是動物學的,而貼標籤中的這個歸類卻是以政治化意識型態、觀念,強加給一切物件身上的歸類。

如果依然套用這位朋友的比喻性說法,更形象地、更準確地說法應該是,共產黨人的貼標籤的做法是他們不再把動物分成從動物學出發做出的偶蹄目,貓科,靈長類,而是公開地聲稱要「用政治統帥對動物的分類學」,他們會如此行文:

「最偉大的馬克思主義唯物主義思想,指導我們徹底推翻了資產階級的動物學分類法。新的無產階級分類法通過深刻的辯證思辨,從本質上把動物分成唯物主義目和唯心主義目。長蹄子的屬於唯物主義目,長蹼的屬於唯心主義目。但是,在經過文化大革命後,我們發現這樣的分法還不夠辯證,犯了打擊一大片的錯誤。現在,我們通過『思想解放運動』,『實踐是檢驗真理的標準的討論』,通過『啟蒙』,發現長蹼的動物在行走上還是有特點的,為此我們發展了我們的唯物主義認識論,認為長蹼的還是可以被歸為樸素的唯物主義目。」

仔細想想,那些人推崇的八十年代的所謂思想解放運動不就是這類貨色嗎?

可笑嗎?一點也不,由於沒有經過認識論、方法論的否定和反省,就是到如今那些人演練著的不依然還是這一套嗎!

中國知識界的荒誕

「貼標籤」是一種觀念論,意識型態化的表現:以論帶史,以自己的觀點,自己的分類法代替真正的探究和討論,一種專斷的妄自尊大。這就好像一臺黑白電視,認為所有的東西都是非黑即白,認為用黑白可以窮盡天下的一切。在真理部及其培養的後代那裡就是,不是唯物主義就是唯心主義,他們始終認為用唯物主義和唯心主義可以評斷天下的一切。七十年代初期以前的幾十年,他們批判愛因斯坦為唯心主義,後來以為把愛因斯坦貼上樸素的唯物主義,自己的研究就很進步了。這就好像過去你說孔雀是黑的,現在說孔雀還有點白一樣,由於你的眼界依舊,知識框架、認識論基礎沒變,所以仍然沒有給出任何新的資訊、新的思想,沒有跳出原來的窠臼。

實際上無論是對於哲學史還是對於愛因斯坦的研究,只要使用唯物主義和唯心主義的框架根本無法理解和看到哲學家們曾經做出過的努力的價值所在。在西方哲學史上後來局部出現的唯物主義和唯心主義,不過是這個大樹上的某些思想問題極端化的一個枝條,而妄自尊大的唯物主義者們居然聲稱,一部哲學史就是一部唯物主義和唯心主義對立的歷史,不是唯物主義就是唯心主義。

當年洪先生因為功力深厚,而覺得很平常地說出來的,對許良英先生愛因斯坦研究的評價,他自己肯定不覺得這麼說是深刻的,並且是尖銳刺人的。因為洪先生從來是收斂的,可就是因為根本,這話等於直接顛覆了許先生的一生的所謂「研究工作」。而這話因為我而流行起來,則又是因為我對自己曾經受到的共產黨教育有了覺悟和反省,想要真正回歸到研究之路,傳統的學術之路,因此不屈不撓地強調認識論和方法論問題。許先生和我之所以爭論了將近三十年而最後徹底決裂也正是因為這個馬克思主義「意識型態」問題,「唯物主義」的「觀念論」問題,因為這個問題,以及為此而建立的「真理部」六十多年來帶來的問題,在當代中國知識界是誰也無法繞過和迴避的問題。而就因為無法迴避所造成的對抗及爭論,貼標籤和洪先生的治學,因為我的執著而流傳,並且在中國知識界一定還會持續地發酵、產生影響。

我以為,也就是這句話,「還是貼標籤」,將讓洪先生在近半個世紀的中國知識界的星空發出刺目光芒。而這就是知識的威力!

說到這裡也讓我想到,通過這件事,洪先生的言與行讓我看到,深刻的人在最平常,最心平氣和的語言中涉及的一定是最根本的問題。這位一生不願意得罪人的洪先生,並不知道這五個字對於許先生的殺傷力,對於精神和知識界產生的影響。同樣的情況還曾經發生在四十年代初期,在洪先生和馮友蘭討論形而上學問題的時候也發生過類似的事情。當時洪先生也是心平氣和地寫下一句話:「西方的形而上學推崇者的形而上學還有一些啟發作用,而馮友蘭自詡的形而上學則毫無用處。」這句一直不被外行的人注意理解的評斷,其實已經徹底否定了馮友蘭對於哲學的理解,以及他的認識論方法論基礎。馮友蘭們自己當然是感到了的,所以這使得洪先生在四九年前也只好從哲學系轉到外語系工作。而在這個意義上,四九年後,共產黨來了,無法言說自己的哲學的洪先生在哲學界的地位反而是有所改善。而這就是中國一個世紀以來的知識界的荒誕。

返回認識論和哲學問題,馮友蘭一生在政治上四處賣身投靠,當然在思想上有著深刻的根源,這個一二三的問題我相信早晚也會在思想史上有所解析。現在沒有,是因為具有能夠認識到,並且揭示這個問題的能力的人太少。為此,可惜有能力的老馬(馬元德,著名翻譯家)去世了,可惜入木三分的趙葆禹(我在八十六中當中學物理老師時的忘年之交,北大六零年歷史系畢業)去世了,不然對於這半個世紀的中國知識界,一定可以記敘出更多的這樣的事情。

(小標為編者所下)(待續)◇

|

|