最深的痛 ——父母與我共患難(四)

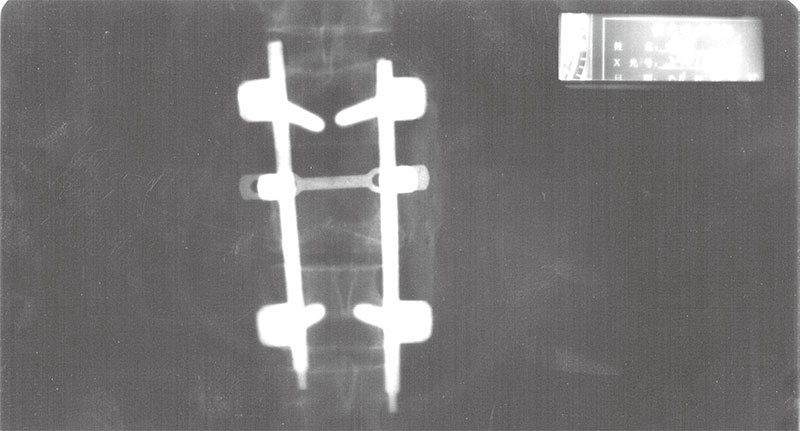

我被警察綁架時摔傷後的腰椎X光片子。

文、圖:李雪昕

2001年底,在看守所超期關押兩個多月後,我被非法宣布勞教,警察把我和在妙峰山綁架的同伴們一起送往公安醫院體檢。按法律規定,殘疾人和病人不能被勞教。我站在即時成像的X光機前,螢幕上立刻出現了我的腰。技師驚呼:「壞了!她的腰裡有鋼板!」王慧、陸方等同伴看著螢幕都笑了,他們以為我可以被釋放回家了,可是沒有。體檢的真正目的只是為了得到我們的身體信息,為活摘器官做準備,警察仍然違反了他們自己制定的規定,把我送進了北京勞教人員調遣處。

按法律規定,被勞教人的家屬應該在24小時內得到通知,但我的父母根本沒有得到對我的勞教判決書。我被送進調遣處幾天後,他們才從片警那裡得知此事。調遣處是不讓家屬來探視的。父母托了高層的關係,我母親才來見我。

此刻我已經大半年沒見過母親了。她心急如焚,勸我不要跟他們爭,留得青山在,不怕沒柴燒。她最擔心的當然還是我的腰,這一年半要是關下來,母親怕我沒法站著出來了。我安慰母親說,希望就在前面。短短的接見結束時,我跟母親擁抱告別。母親看我沒有服軟的意思,心裡非常緊張地走了。

後來到了勞教所。儘管地處大興縣的勞教所離我海淀區中關村的家那麼遠,只要是接見日,父母從來不錯過。在警察的巡視下,我們不能說什麼真心話。每次父母和我對坐時,我們都是微笑地看著對方,藉以鼓勵、安慰對方。我總是告訴父母,我有菜有肉吃。此時如果我把裡面真實的情況告訴他們,我父母是六十多歲的退休知識分子,他們沒有辦法幫我,只能徒增煩惱。所以我只能告訴他們我一切都好。

2002年11月,警察突然把我安排在樓層東北角的房間裡,同住的有四大隊最邪惡的幫教張小傑、新從六隊(普教隊)調來的一個吸毒人員,還有正在被反覆驗血的劉巍(劉巍後來在德國講出了她當時差點成為活摘器官的對象的經歷)。當時我並不知道警察為什麼要把我放在這裡。那個房間看上去和別的監室一樣,可是北京的西北風吹來,這個房間尤其的冷。勞教所規定,勞教人員睡覺必須面朝房門,不准用被子捂臉。我每晚都被凍醒數次,用手捂一捂冰涼的口鼻再睡。

一天,刮起了狂風,我坐在小板凳上,心想:今晚恐怕是個不眠之夜了。正在此時,我被叫到警察辦公室,原來是母親給我送來了一些冬衣。這本是我在勞教所的第二個冬天了,我是有一些冬衣的。而且,按勞教期,我再過不久就應該回家了。可是母親還是不放心當下的極寒天氣。雖然她並不知道我正被放在冰屋裡受凍,她還是抱著這些衣服,坐著沒有暖氣、四面透風的大公共,跑了近百里路,來給我送衣服。因為不是接見日,她只能把衣服放在勞教所大門口,連一面也見不到我就得回去。這不是冬衣,是父母的心意。當晚我穿著厚厚的衣服睡覺,總算沒一直醒著。

十二月初,有一個警察把我從第六個監室調到第一個監室——唯一有監控頭的監室。之後我被從冰屋子了調進那個班。兩周後,我突然被叫進了大隊長的辦公室。

北京女子勞教所的四大隊的大隊長李繼榮是勞教系統得到各種嘉獎最多的警察,被稱為「轉化法輪功的標兵」,剛被江澤民接見。她平時是一副笑面虎的模樣,此刻卻一見我就凶神惡煞,一開口就對我吼:「說,你是不是告訴王慧發正念了?!你老實交代,七隊、三隊、五隊的人都揭發你,說你鼓動她們發正念!」

2001年在我被送進勞教所四大隊之前,很多法輪功學員要集體發聲明否定轉化,張小傑向警察出賣大家,四大隊經歷了一場血雨腥風,被打壓進行二次轉化。所以在我剛到時,那裡的氣氛非常沉悶。在監室裡說一個「悟」字,就會有暗線(被轉化比較徹底的法輪功學員被警察用來暗中監視大家)立刻報告警察。我去了之後跟劉桂芙、劉祥芬等仍然堅信法輪功的同修需要密切配合,暗地裡悄悄影響大家。有上一次失敗的教訓,這次我們不追求在勞教所裡發聲明,就加強學法交流,分辨出轉化的謊言,等離開勞教所後再發聲明。

我豈止是告訴大家發正念,我把很多師父新的文章悄悄傳遞給各個監室的同修,還跟大家分享我對大法的認識。我一直善待監視我們的因為吸毒、賣淫進來的人,有任何零食我都分給她們。一些做暗線的法輪功學員聽到我們的交流後也醒悟了,告訴我們她們是暗線,以後心要和大家在一起。所以警察安排的明線暗線多數在四大隊全都失靈了,反向監控警察,保障大家背法交流的安全。經過一年的時間,各個監室由連「悟」字都不能說,到可以進行法理交流,背《轉法輪》和《精進要旨》等法輪功書籍。2002年9、10月分,我得到機會接觸到了其他隊的法輪功學員,包括跟我一起被抓進來的王慧。她們在那些隊裡被酷刑折磨,對大法認識不清了。聽了我的分享,她們很快都醒悟了。想必是在那些大隊裡她們跟別人交流時被告發了。

對李繼榮的提問,我一定不能給予肯定的回答,否則四隊整個都要被第三次轉化。於是我直視著李繼榮的眼睛,斬釘截鐵地說:「對,我發正念了!所謂正念,顧名思義就是正確的思想念頭,是你讓我發的!」雖然勞教所警察用盡殘忍的手段折磨法輪功學員,可是表面上卻要說得冠冕堂皇,全是什麼樹立正確人生觀,共產主義大公無私之類的話。於是我就把發正念說成是李繼榮讓我發的。

李繼榮瘋狂地吼叫到:「好你李昕,你能說,我給你延期十個月!!!」於是馬上叫來她已經安排在辦公室門口的一個第二次進勞教所的法輪功學員李紅軍,說:「你負責白天包夾她,不許她跟任何人說話!」

我和那個所謂的包夾剛回到監室,這個監室的管班隊長就安排這個班的人給家裡打電話。奇怪的是,在勞教所被單獨包夾的人是不許給家裡打電話的。而這個小隊長卻好像還不知道我剛被包夾,讓我也一起打電話。而那一天,卻恰恰是我父親的生日!

在排隊打電話的短短幾分鐘時間裡,我的思想在頭腦裡風馳電掣,我此刻才明白警察為了在我離開勞教所的最後時刻打擊我,做了多麼周密系統的安排。在我見過其他隊的同修後,沒有馬上對我包夾,先是不動聲色地把我關進冰屋裡凍那麼多天,消磨我的意志和體力;再把我從她們認為我不熟悉的班調到一班,讓我在監控器下孤立無援;還要等到我父親生日時才向我宣布延期;再讓小隊長假裝不知,安排我給家裡打電話,她們就是要讓我父親得知我不能回家而崩潰,用我父親的痛苦來要脅我!可惜了人的這份智慧,竟然全用來安排這樣陰險毒辣的事情!

容不得我多想,已經輪到我打電話了。拿起電話,此刻我心裡真想撲到父親懷裡痛哭。但我不能!當年我腰摔斷時,母親撲在我身上,警察們是多麼得意的笑?這次,我一定不要讓你們迫害我的手段再傷害到我的親人!我一定讓你們笑不出來!我一定要保護我的父母!

我把心一橫,用最愉悅的聲音對父親說:「爸爸,生日快樂!」父親此刻並不知道我正經歷如此嚴峻的磨難。這已經是我在勞教所中他過的第二個生日了,他非常悲涼地跟我說:「我快樂不了了。」我用更加高興的聲音對他說:「沒關係,我馬上就要回家啦!」短短的一分鐘電話結束,我隻字未提延期。

中共迫害法輪功不知比其他共產政權迫害本國人邪惡多少倍!共產黨對那些所謂異己分子只是簡單的槍斃。這對懂得「殺身取義」、「捨生成仁」的中國人來說簡直是莫大的榮耀。中共要摧殘的根本不是法輪功學員的肉體,而是他們的精神。酷刑折磨也盡量不去致死,而是在漫長的肉體折磨中消磨他們的精神。對於像我這種他們知道酷刑根本不起作用的人,他們就精心設計直接的精神打擊。我肉體上吃多少苦我都可以咬牙過去,但是他們用對我的迫害來打擊我的親人再折磨我的精神,這比酷刑不知令人痛苦多少倍。那短短一分鐘電話是我人生經歷的最大的痛,我在笑著跟父親對話時,深刻體會到了文學作品中所說的「把眼淚咽進肚子裡」絕不是一個傳說!

多年後我在海外遇到我的同學們時,他們問起我的遭遇,時間短時我只講這一件事。北京勞教所的警察都是大學甚至研究生學歷,我的同學們感慨地說:「這麼陰損的招數,真是得那麼高學歷的人才想得出來啊!」

然而警察們還是失算了。她們不但沒想到我打電話時能夠精神不崩潰,快樂地否認她們延期的安排,而且連她們給我安排的包夾、班等全失算了。晚飯後大家都在大廳裡看新聞聯播,只有我和李紅軍在監室。這個班的班長是被張小傑轉化的,一直不明善惡。李紅軍第二次進勞教所是這個班長給做的轉化,因此警察認為她這次應該轉化徹底,安排她做我的包夾。警察不知道,就在李紅軍轉化了可以不被包夾後,這個監室裡了解我的人就把她帶來見我。我幾句話就打開了她的心門。法輪大法那麼好,再怎樣的高壓和謊言也難以磨滅學員們對大法的正信,所以她已經明白還要堅修大法了。此刻與李紅軍單處,她立刻流淚了,說:「這麼好的人怎麼能被包夾呢?我不能做這個包夾!」我趕緊在桌子底下對她擺手示意她不要在監控器下說話。之後我們請求洗漱,在水房裡,我告訴她:「你必須做我的包夾。換個壞人來我麻煩就大了。」她說:「那好吧,你告訴我應該怎麼做。」「我現在不能跟別人說話,你告訴班裡其他人我要被延期10個月,讓她們轉告全隊的同修。」

於是這個監室裡除了那個糊塗的班長,大家都知道了我在遭受新的迫害。打水和搬勞動器具時是唯一可以和其他監室的人說話的機會。每到此時,這個班裡除了班長、我和李紅軍,所有人都好像「激發了勞動熱情」一樣的往外衝,把我被延期的消息告訴各個班的人。她們回來就悄悄告訴我,哪些班已經知道了。沒兩天,四大隊幾乎所有人的臉都垮的陰沉下來。警察們最怕的就是法輪功學員集體嚴峻,那意味著我們可能要在勞教所裡集體發聲明否定轉化了。你讓李昕冷,我們讓你更冷!法輪功學員沒有任何強制手段,但這平靜的冰冷氣氛卻令四大隊的警察們不寒而慄。警察轉化法輪功無非為了獎金。只要在隊裡能轉化,出去「翻車」她們覺得跟自己沒關係了,但是如果在勞教所裡我們發聲明,她們要被罰款,錢是獎金的三倍。一百號人同時否定轉化,她們能被罰得傾家蕩產。更可怕的是她們會被勞教局嚴厲的處罰。同時,一些勇敢的學員給警察上書,質問她們以何種證據、何種理由要對我進行延期處罰。

安排做我夜晚包夾的是一個吸毒人員。我本來從沒機會跟她說過話。然而警察不知道的是,她和在冰屋裡包夾我的那個吸毒人員是好朋友。那位本來是專門被從六隊調過來,我根本不可能認識的人。警察們以為這樣他們萬無一失。可是跟我共處幾天後,我就找到張小傑不在的機會,跟她講了法輪功真相。她的被褥是看守所賣的黑心棉。按勞教期我要解教了,我就答應把我在看守所時父母送我的好看又溫暖的被褥留給她。這可是在勞教所能得到的最好的大禮了,她滿心都是對我的感激。沒想到父母給我的被褥又在最後時刻幫到了我。此刻我夜晚被她的朋友包夾,她馬上告訴她朋友要善待我。這世上即使是吸毒賣淫的人也都有情有義,只有共產黨這樣的異類才會那麼泯滅人性!本來做包夾的人應該按警察的吩咐,阻撓我洗漱和上廁所。可是只要我一提要求她就馬上幫我喊報告,警察也不能公開違反所規,說不許我上廁所。夜裡,包夾本來應該按警察吩咐反覆捅醒我。可這個姑娘卻天天讓我安靜地睡覺,她在一旁給我相面,時不時小聲對值夜班的人說:「怎麼有長得這麼好看的人?簡直是個菩薩!」

我此刻想的非常清楚,其實最不希望我承認讓其他隊的同修發正念的人就是李繼榮自己。勞教所的警察們,特別是大隊長們,都為了轉化法輪功學員「嘔心瀝血」,用盡了各種壞招,可她李繼榮卻囊括了人大代表、優秀共產黨員、三八紅旗手等所有中共國的最高「榮譽」,別的警察想必早就對她妒嫉非常了。這次那些對警察們的發難,與其說是針對我,不如說是針對李繼榮。所以我不置可否,李繼榮在隊裡威脅我,在外面想必反倒會幫我掩飾。

元旦過後,對我的包夾突然解除了,警察什麼也沒對我說,「延期」也不了了之。離開勞教所我才知道,10月已經離開勞教所的劉桂芙請她在美國的親人,找了很多法輪功學員和他們的朋友們給四大隊寫新年賀卡,第一個名字就是我。在我正被包夾時,剛好這些新年賀卡如雪片般飛進勞教所,勞教所警察還以為對我的延期造成了國際影響,中國人權問題被國際曝光是他們害怕的。而我對賀卡的事一無所知,警察也不會給我看,但勞教所在新年後只能不提延期的事了。雖然我不知道那些美國同修和善良的民眾是誰,但我永遠記得你們的雪中送炭!

到了解教那一天,別人離開時可以帶走信件和筆記本等,警察卻扣留了我所有文字的東西,我的被褥已經留給了別人,只拿著衣服。別人離開都是管班的小隊長送出去,但我經常被換班,沒有一個小隊長敢承擔把我這樣一個思想根本沒轉化的人送出勞教所的責任,於是大隊長李繼榮親自送我出大門。一路上,她大大的眼睛裡滿是誠惶誠恐,漂亮的臉蛋上寫滿了驚慌失措。在我之後回家的同修告訴我,我離開勞教所後,在警察中以理性著稱的李繼榮就變成了瘋狗,每天下午,她都會對著空曠的通道漫無目的地罵人,每天面對這一百多沉默的法輪功學員,她心裡知道她的轉化工作全面失敗了。

回到家,家裡陳舊破敗了許多,看來我不在的這段時間,父親根本無心收拾家。當初因為警察要送傷殘的我去轉化班,我不得不離家出走,此時終於見到了父母,已經近兩年了。父母臉上沒有每次去接見我時的微笑,此刻他們無需再掩飾心中的悲涼。我用抹布擦我屋裡的塵土,父親一直在門口看著我。當我拿起桌子上的一個相框時,他突然衝進來,激動地對我喊:「不要拿出來,不要拿出來!」我不明白是怎麼回事,母親聽到父親的叫聲趕過來,對我解釋:「你不在家的這兩年,我和你爸天天站在這裡看著這張照片。一看看很久。你爸看夠了,我再過來看。」原來他們的時間都用在了看我這張照片上。我說:「我只是想擦擦鏡框上的土。」父親說:「哦,我還以為你要把這張照片換掉。」

我離家出走前隨手插進相框的照片成了父母的最愛。

我有數不清的照片,以前在家時不時就會換一張放在這個相框裡。真沒想到,在我突然被迫離家出走前,我隨手放進相框的這張照片,竟然成了父母的最愛!中共對法輪功的迫害,對我們的親人的傷害,罄竹難書!(待續)◇

|

|