真相並非是殘酷

文、繪圖:明子

未曾羨慕身邊友人與他們母親的關係:相互理解,欣賞,無話不談。像朋友,像姐妹。成長過程中有很長時間我感受不到母親,也感受不到自我價值,常覺得自己不好,有錯。只要母親在家裡,即使我快樂,也會悄悄地藏著點兒。母親對女兒天然有種莫名的妒忌與控制,我天生敏感知道這些,本能選擇與母親不太靠近。但血緣的關係,不如說是緣份,將我和她在很長時光裡聯繫在一起。

我媽吃準了我那無所不在的不良「自我評價」。出國之後,每次打電話回家,和她說話只要一言不合,她就會忽然冷冷拋出一句「妳已經父母雙亡」,然後在我腦子卡頓時中斷了通訊。而我的自我感覺在那時更是雪上加霜。如此三番四次,等她認定我被訓練成熟練工一樣認為「是我自己導致了自己父母雙亡」成功之後,忽然中斷與我通話這樣的事變得更加自如,瀟灑隨性。

媽媽舉報我

在國內時,我因為堅持信仰而不見容於政府,在高壓的迫害政策下,我媽經常罵我牽累她,設法要我放棄信仰,最後竟聯合起家人和親戚打算舉報我。以為嚇嚇我,威懾威懾,對於像我這種常年自我感覺不良的孩子,一定能收效。他們也真的這麼做了。經歷那次驚險的關押,放出來的第二天,直覺告訴我,必須計畫出逃。

有很長時間,我無勇氣面對這件一直迴避的事:母親在我完全不知情毫無準備的情況下,舉報了我。父親也參與其中。讓我一度處於流離失所的窘境,無家可歸。

「妳已經父母雙亡」,是我逃到西方國家之後,我媽在電話裡對我常說的。她發現她不但不再能控制我,也不再能有任何辦法來改變我的信仰了。遠離我的家庭,遠離中國,但很長時間我仍然保留了從小自我感覺不良的部分。我看不見自己的好。或者根本看不見自己。然而,即使是在國內流離失所的日子裡,為給自己打氣,仍會幻想自己的家庭完好無損,像安徒生筆下那位小女孩,暗黑之夜劃亮最後一根火柴取暖。而我,竟然能在一根火柴燃燒的時間裡,竭盡所能用盡力氣看見家庭裡每一位成員的好來慰藉自己的心。

當年被抓進去之後,曾夢見自己在冰冷深海最深底部,黑暗的海水包圍我,不見一絲光明。蜷縮坐在一點光都沒有的深海,聽見自己又快又響的心跳聲。隨後,看見一位天使,她的手能接觸到我,不過仍然是隔著一層冰。

很多年過去。有一天,我經過了太平洋,跳進冰冷的海裡。再度聽見當年那個又快又響的心跳聲,才發現,原來那是一串串巨大的吶喊。「媽媽,真的是妳嗎?為什麼?為什麼會是妳?怎麼會是妳。」眼淚回到了海洋,被海洋包裹,彷彿回到母親的子宮。但我已不再感到冰冷。躺在海面之上,看見陽光與海鳥。隨後徹底釋懷。

「他們還會抓到妳,放心,無論妳在哪裡,就算到了天涯海角。」母親仍在電話裡說。彷彿電話裡伸出來一隻魔怪手要一把捉住我。遠隔重洋,電話裡我終究沒有說出口——媽媽呀,媽媽,我想緊緊擁抱著妳。我早已原諒了妳。

左手畫出的真相

2019年夏天,是逃離中國十年後離家最近距離的一次。我從巴黎坐飛機到了台北。與我隨行的台灣朋友,大概錯覺以為我就是本地人,把我放在酒店裡就自己忙去了。我在酒店裡面倒時差,盛夏的台北異常酷熱,酒店的空調嗡嗡作響,我每天睡到半夜起來,打開冰箱,從裡面拿出一大瓶冰水,抱在懷中,徑直坐到檯燈下痛哭。白天去誠品書店,看到滿牆滿壁漢字書,呆呆看一會兒,也走到隔壁餐廳坐下痛哭。我在台北找到一位教古典繪畫的老師,那天在工作室坐下來看老師示範,看著看著,忽然冒出一句「你們覺得台灣就是你們自己的家,是嗎?我,沒有家。」當時老師和他太太聽了面面相覷不知所以。上課結束後放下畫筆與老師告辭,走在熱氣騰騰的台北街頭,拔劍四顧心茫然,既覺羞恥,再度心感悲傷。

爽快淋漓三次痛哭之後,仍然找不到和媽媽平和談話的出口。「每次打電話回家,我都會心臟部位疼痛,喘不過氣來,要緩幾個月才能打下一次。也不敢給我媽我的電話號碼。」我和朋友賽琳娜訴說。她正在歐洲學習療癒的藝術。「那就用畫的,不用說的。」她給我一個建議。

「用妳的左手畫畫給妳媽媽。現在就去。站在畫架前,拿出油畫棒擺好,鋪平畫紙,戴上眼罩,開始吧!」賽琳娜堅持左手知道一切真相,不是右手。也堅持戴上眼罩左手能準確找到應該找到的顏色,繪出事情原貌。

是因為左手對著心?我想。然後我照做了。戴上眼罩,兩眼漆黑,摸到一枝畫棒。我感覺自己在給畫紙上顏色,是螺旋的,也在給畫紙畫一個房子,我打算畫一些房子上的磚瓦、橫梁之類。還打算在房子前面,畫上我,和我媽媽。畫筆一直在運行,我的左手帶著節奏,聽得筆在紙上運行的聲音,很好聽。我的筆最後在畫媽媽另外一隻胳膊的時候停了下來,因為感到油畫棒畫了出界,落空。於是我摘下眼罩。

我被眼前畫面震撼。

浴火重生

畫面裡,我們的家,被疑似是大火抑或是紅色的大風,龍捲式四面包裹。有兩道漂亮的卷型波浪線往上走,似乎要跳出畫紙。我努力畫下的磚塊房頂屋脊全部拆毀肢解。連門窗都不穩。房子底下缺一道線,為什麼沒有畫上去?這樣的房子甚至都沒有地基。遠處,「我」在前面雙手舉起,「我」臉上沒有眼睛。「我」身邊代表的「媽媽」,「她」的手都沒能伸出來和「我」的拉在一起。「她」不但沒有眼睛,連另外一隻胳膊都沒有。「她」看起來比「我」還要驚恐。「她」躲在了「我」身後。甚至,「她」躲出現場。如此沉重的畫面,無論是在選擇顏色的準確度上還是表達事件的能力上,不敢相信出自於我左手。

原來媽媽僅僅是一個小女孩。原來,她無法面對自己所經歷的,整個歷史時代以及周遭環境所賦予她的恐懼與殘酷。她並不知道,更不想知道自己到底經歷了什麼。她說出來的每一句貌似傷害我的話,統統都是說給她自己,並深深傷害著她自己。盯著這幅恐怖大旋風燒家,筆頭落地,卻又幡然醒悟,熱淚滾滾。漸漸地,痛定思痛中回過神來,聽到另一個鼓鳴般答案,其聲襲來震聾發聵:

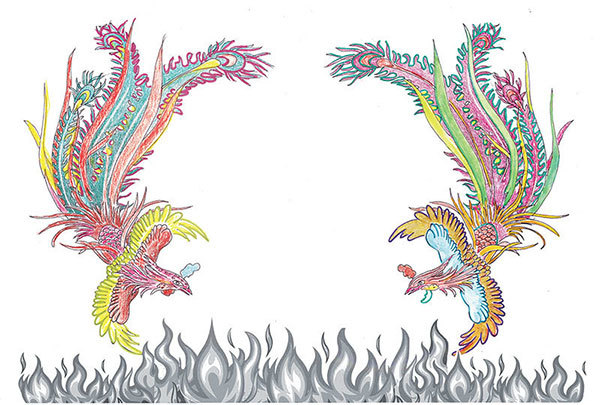

那頂部與畫中,母親和我對應著的兩條旋轉螺紋線,似乎可以理解成我和母親的雙腳。或者,是兩隻鳳凰。從屋頂中央部位開始,漂亮、輕鬆、幽默地,前面那隻帶領另外一隻,同樣要劃出畫紙般似乎正飛離大火現場。母親從未離開我,而是與我在一起。在我受盡折磨痛苦的時刻也不曾離開。這對母女,雖不能交流,仍然是一對命運迥異的雙生姊妹。一個在困苦之中,另外一個奮力尋求出路,並為之活出甚至是家族成員從未有過的絢爛光彩。

來吧,媽媽,和我一起。我們來跳一支舞,旋轉,旋轉,旋轉。跳盡生死,跳盡生而為人的重負,跳盡悲歡與離合,恩愛與情仇,跳盡迷離幻象。待灰燼變涼,我們會發現,我並沒有錯,妳也沒有錯。人世間一切不過是一齣戲。我們因為優秀出演即將獲得褒獎。我們也即將從浴火中重生。◇

|

|